こんにちは。医師ママのめぇです。

皆さんのご自宅のドア、何気なく使っていませんか?

「まあ大丈夫だろう」と思いがちなドアですが、実は子どもにとって非常に危険な場所なんです。

私自身、長男が2歳の頃、エレベーターのドアに手を伸ばしてヒヤリとした経験があります。医師として子どもの事故を知っているはずなのに、自分での安全対策は十分にできていませんでした。

この記事では、ドアでの指はさみ事故のリスクと、科学的根拠に基づいた予防策をお伝えします。

ドアでの指はさみ事故、実は深刻です。

5年間で932人が救急搬送、45人が指を切断

東京都の調査によると、2011年から2015年の5年間で、手動ドアに指を挟まれて救急搬送された子どもは932人。そのうち45人(4.8%)が指の切断に至っています。

これは決して「よくあること」では済まされない数字です。

海外でも同様の報告が

この傾向は日本だけではありません。海外の疫学調査でも、特に乳幼児期に屋内のドアが原因で発生する手指外傷が多いことが報告されています。

何歳から対策すべき?答えは「0歳から」

救急搬送は0〜4歳が最多

東京都のデータでは、救急搬送された子どものうち、最も多かったのは0歳から4歳の乳幼児期でした。

医療現場でも、つかまり立ちを始める1歳前後から事故が増えるという報告があります。

「大きくなれば大丈夫」は間違い

5歳から9歳の子どもや、時には大人でも搬送される例があります。指の機能を損なう可能性のある重症度の高い外傷ですので、できるだけ早く、0歳から対策を始めることをおすすめします。

どこで、どんな事故が起きているの?

約6割が「自宅の室内ドア」で発生

東京都のアンケート調査によると、ドアに指を挟んだ経験のうち、約6割が自宅の室内ドアで起きています。

「家の中なら安全」という思い込みは危険です。

開き戸タイプが約8割

事故の原因となったドアの種類は、開き戸タイプが約8割を占めています。アンケート対象者の室内ドアの約76%が開き戸だったことを考えると、開き戸が特に危険というより、単純に開き戸が多いため事故も多いと言えます。

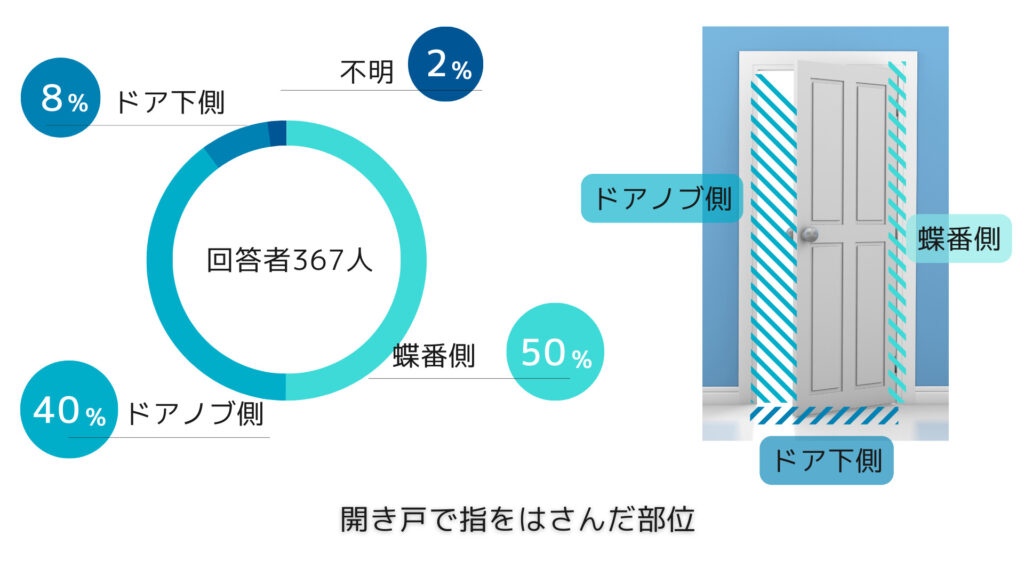

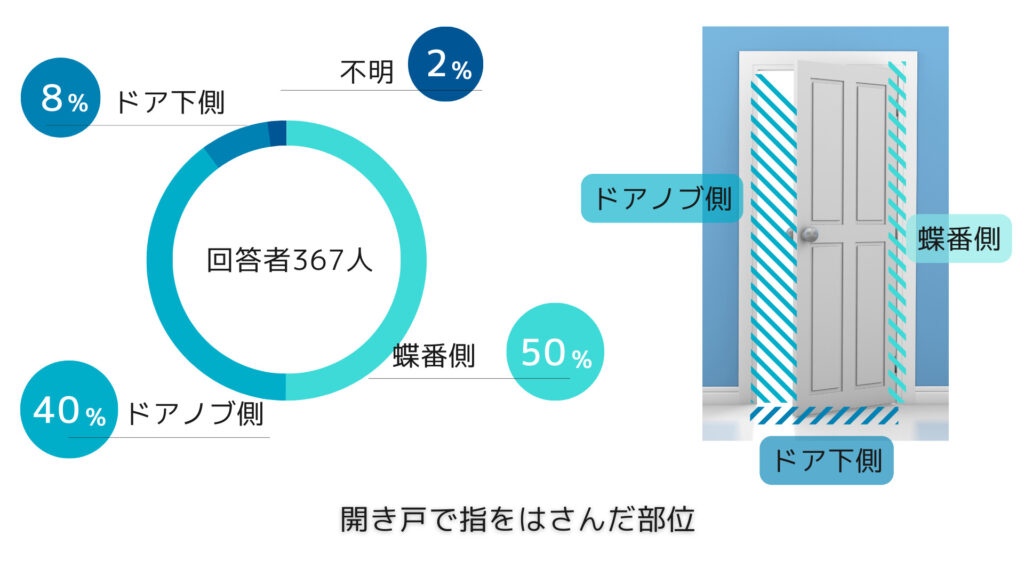

最も危険なのは「蝶番(ちょうつがい)部分」

国内外の報告によると、子どもの手指外傷は、ドアが閉められた際に、ドアの蝶番部分で起こりやすいという特徴があります。

ドアノブ側も油断はできませんが、特に蝶番側への対策が重要です。

めぇ

めぇドアの根本の部分ですね

言い聞かせるだけではなく、物理的に対処が必要ですね!

【実際の事故事例】保護者のすぐ近くでも起きています

日本小児科学会の事故検証レポート「Injury Alert」には、具体的な事例が報告されています。これらの事例から、ドアでの指はさみが、保護者が近くにいても起こりうる重篤な事故であることがわかります。

事例1:マンションのエントランスドア(1歳8ヶ月・男児)

状況

自宅マンションのエントランスにあるガラス製の手動式開き戸。お母さんがベビーカーを押してドアを出る際、外側にいた曽祖母がドアを開けた直後、男児が蝶番付近で泣いているのに気がつきました。

怪我の程度

左手の薬指、末節骨(指の先端の骨)の開放骨折、爪の完全脱臼、末端部の不全断裂。

結果

治療後、創部の生着は良好でしたが、非常に重い怪我でした。

事例2:モデルルームのクローゼットドア(1歳5ヶ月・男児)

状況

モデルルームの居間にあったクローゼットの折れ戸を触っている最中に事故が発生。閉じたドアの中央部分に指が挟まっている状態でお母さんが発見し、すぐにドアを戻しましたが、右人差し指の先端が断裂し出血していました。

怪我の程度

爪脱臼を伴い、指末節部の遠位3分の1程度が部分的に断裂。

結果

縫合手術が行われ、皮膚は生着しましたが、最終的に指先端に一部欠損が残りました。

事例からわかること

- 開き戸だけでなく、折れ戸タイプのドアでも事故は起こる

- 保護者がすぐ近くにいても、一瞬の隙に事故は発生する

- 指外傷は、重症度によっては指の機能的な予後に関わる可能性がある

海外の報告では、特に5歳未満の子どもが、末節骨の外傷や爪外傷を合併しやすく、切断に至った例も少なからず存在します。

科学的根拠に基づいた予防策

既に設置されているドアへの対策

対策グッズの活用

驚くべきことに、自宅のドアは開き戸が多いにも関わらず、約9割の家庭が指はさみ防止対策をしていないのが現状です。

以下のような対策グッズがおすすめです。

1. 蝶番側の対策グッズ

2. ドアノブ側の対策グッズ

- カーボーイ ドアストッパー

選び方のポイント

対策グッズを選ぶ際は、子どもの手の届く高さを考慮し、必要に応じて複数個使用することが望まれます。

効果について

防止グッズの接着力や耐久性には限界がありますが、2歳児の指に見立てた木製棒を使った実験では、防止グッズを取り付けた方が、ドアに挟まれた際の指の破断・変形の程度は軽度であったことが示されています。

「完璧ではないけれど、ダメージを軽減できる」というのが科学的な結論です。

住宅購入時など、ドアを選択できる場合

もし住宅購入などでドアの開閉方法を選べる機会があれば、以下の点を考慮することをおすすめします。

- 開き戸や折れ戸タイプのドアをできるだけ減らす

- 引き戸タイプのドアを増やす

- 建具としての機能を保つ範囲で、戸枠の隙間を残す設計にする

外出先での対策も忘れずに

自宅以外(屋外、親戚の家、ホテルなど)では、安全対策グッズが使えません。

外出先での対策

- ドアの開閉時には、子どもと手をつなぐ

- 子どもの動きや手を常に注視する

- ドアの蝶番側に子どもが近づかないよう意識する

いつもと違う環境は、事故が起こりやすいことを覚えておきましょう。

まとめ:今日からできる対策を始めましょう

重要なポイント

| ポイント | 科学的根拠 |

|---|---|

| 対策は0歳から | 救急搬送は0〜4歳が最多 |

| 自宅の開き戸に注意 | 事故の約6割が室内ドア、約8割が開戸タイプ |

| 蝶番側を重点的に | ドアが閉まる際の蝶番部分での受傷が多い |

| 対策グッズを活用 | ダメージを軽減する効果が実験で示されている |

| 設計も重要 | 引き戸を増やす、隙間を残す設計が予防につながる |

今日からできること

・住宅購入や改装の際は、引き戸タイプのドアを検討

・自宅のドアをチェックし、特に開き戸の蝶番側に対策グッズを設置

・子どもの手の届く高さに、複数の対策グッズを取り付ける

・外出先では、ドアの開閉時に子どもと手をつなぐ

以上、みなさんの参考になればうれしいです。

【参考文献】

- 【平成28年度 ドアの安全性に関する調査報告書(PDF:839KB)】https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/30/documents/07_01.pdf

- !ケガの写真注意!【Injury Alert No.90 開閉式ドアによる手指外傷】 https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/injuryalert/0090.pdf

コメント