こんにちは。医師ママのめぇです。

「少し目を離した隙に…」「いつもと同じものを食べさせていただけなのに…」

悲しいことに、こうした食べ物による窒息事故の報告は後を絶たず、命を落とした例もしばしばあります。誤飲事故でお子さんを亡くされた方を思うと、胸が締め付けられます。

今日は、子どもの食べ物による窒息事故について、一緒に考えていきたいと思います。完璧にはできなくても、知っているだけで防げる事故があるんです。

めぇ

めぇ自分は大丈夫、と思わずに、今一度いっしょに確認していきましょう

なぜ子どもは食べ物で窒息しやすいの?

厚生労働省の人口動態調査によるでは、6年間で(平成26年~令和元年)、食べ物による窒息で、14歳以下の子どもが80名も亡くなっています。そのうち5歳以下が73名と、9割以上を占めているんです。

なぜ小さな子どもは窒息しやすいのでしょうか?

子どもの身体的な特徴

発達段階にある子どもは、身体の構造が大人と異なります。この違いが、窒息リスクが高い理由です。

①噛む力が未発達

大人に近い咀嚼(そしゃく)ができるようになるのは3歳頃といわれています。ただし、咀嚼(噛むこと)と嚥下(飲み込むこと)の動作を上手く連動されられるのは6歳頃と言われています。

②気道が狭い

子どもの気道は大人よりずっと細いため、小さな食べ物でも完全に塞いでしまう可能性があります。

奥歯が生えそろっていない

5歳以下の子どもは、食べ物をすりつぶす臼歯が十分に発達していません。

窒息しやすい食べ物の特徴

消費者庁や日本小児科学会によると、窒息を引き起こしやすい食品には共通した特徴があります。

- 丸くてつるつるしている:ブドウ、ミニトマト、飴など

- 固くて噛み切りにくい:ナッツ類、豆類

- 口の中で水分を吸って膨らむ:パン、餅

- 弾力があって滑りやすい:こんにゃくゼリー

窒息すると、何が起こる?

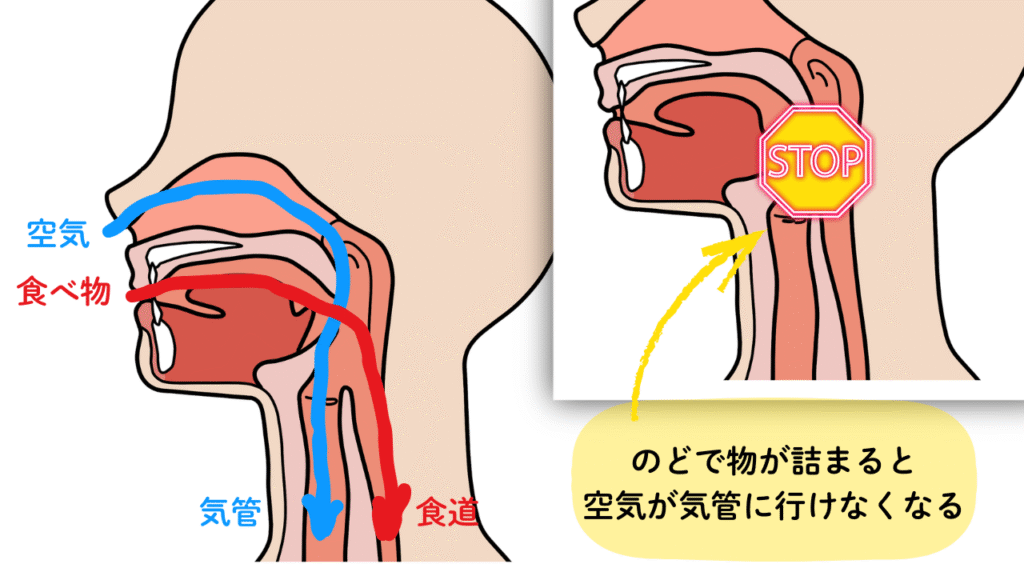

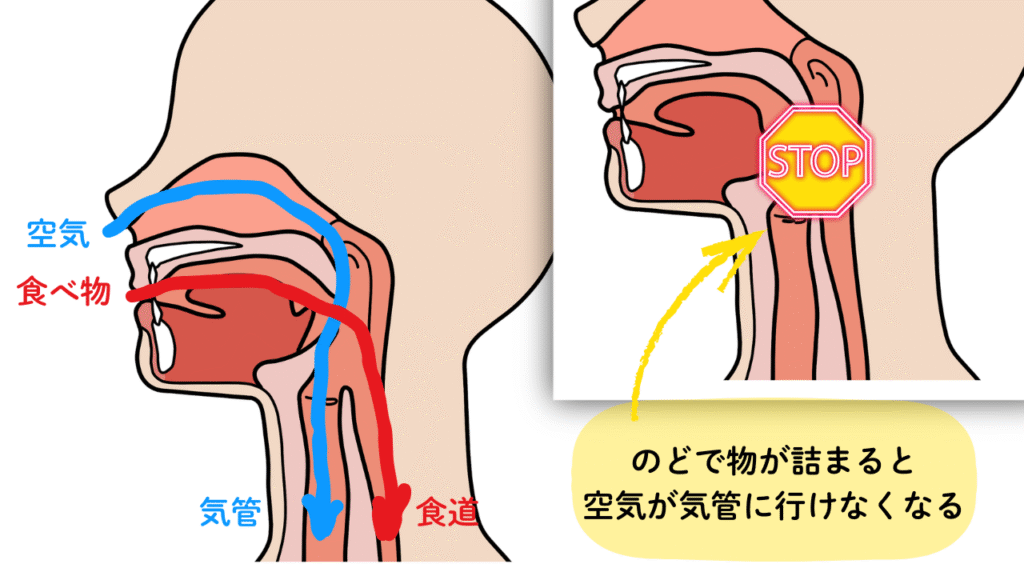

ヒトが息を吸うことで空気が肺に送られ、肺内で酸素が血液に取り込まれす。

空気の通り道である鼻や口、のど(咽頭・喉頭)、気管をまとめて「気道」といいます。

食べ物は、嚥下(飲み込む動き)によりのどを通り、食道に入ります。

物が気道やのどに詰まり、気道が閉塞して息ができず、酸素不足になった状態が「窒息」です。気道が完全に閉塞すると、血液中の酸素量が急激に低下します。脳は酸素不足にとても弱く、酸素供給が停止してわずか10秒程度で意識レベルが低下し始め、3〜5分で不可逆的な脳障害が始まります。

脳のダメージを少なくするために、迅速な対応が必要なんです。

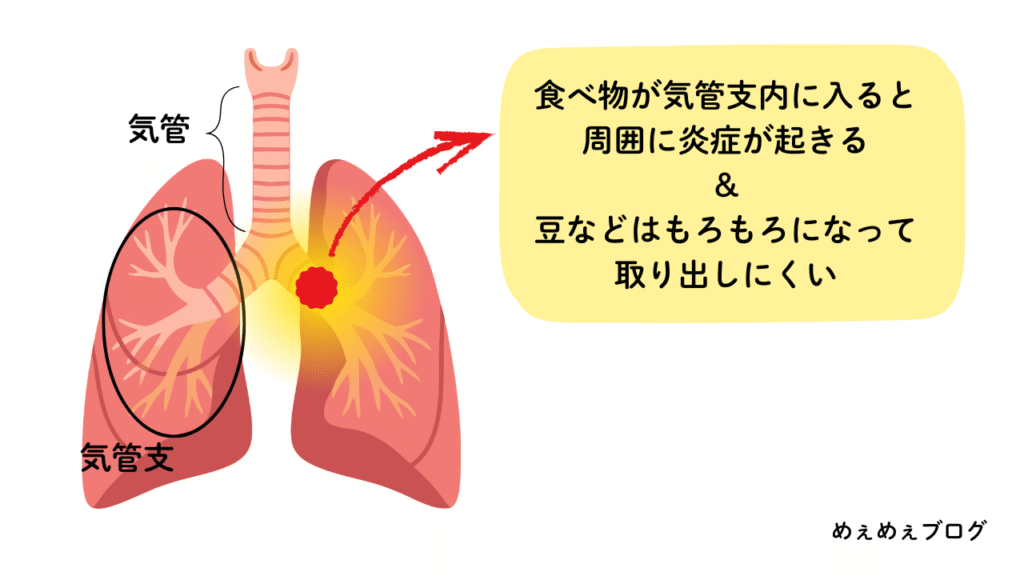

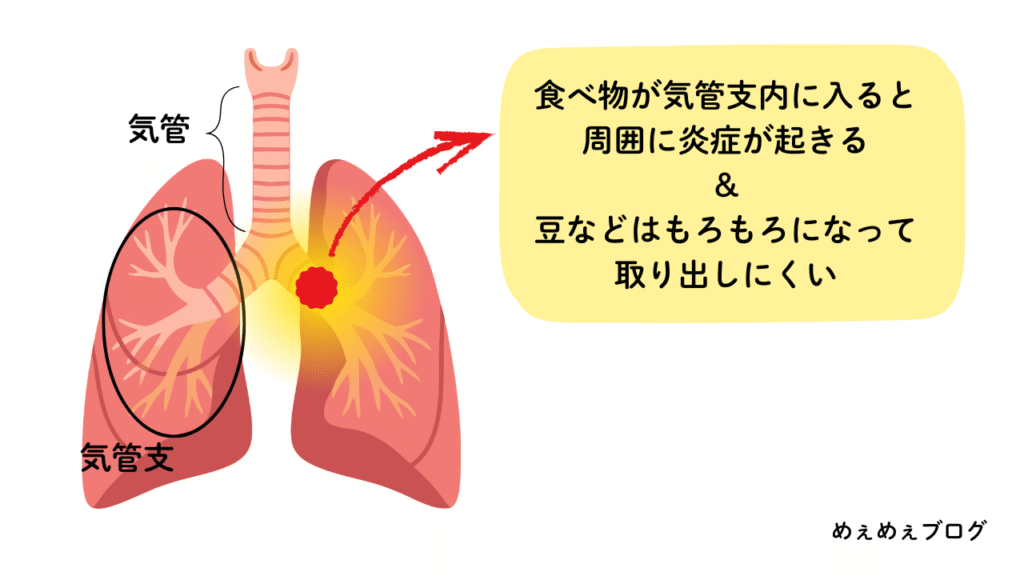

食べ物等がのどに詰まらずに声帯を越えて、気管に入ってしまうと「誤嚥(ごえん)」という状態になります。気管内では、食品が水分を含み膨潤して気道を塞ぎ、窒息に至ることがあります。

気管は先へ進むと、枝分かれして気管支と呼ばれます。気管支内に食べ物が留まった場合、呼吸困難になりますが、もう一方の肺が機能している間は、窒息死には至りません。ただし、肺や気管支に炎症が起きます。

実際に起きた事故から学ぶこと

では、医療現場で報告されている事故事例をいくつか見てみましょう。「こんなことで?」と思うような日常的な場面で、窒息事故は起きています。

事例1:ブドウによる窒息

2歳6か月の男の子が、母親と一緒に食卓で巨峰(直径3cm、皮をむいた種なし)を丸ごと1個食べていました。突然咳き込んだ後、泡を吹いて意識を失いました。母親が手で掻き出そうとしましたが取れず、助けを求めて家を出たところで、たまたま出くわした通行人がハイムリッヒ法を施行して、ブドウが排出されました。発症後約5分という奇跡的な経過でしたが、その後、陰圧性肺水腫を合併し、6日間の入院となりました。

事例2:パンによる窒息

0歳10か月の男の子が、母親とおやつとしてパン(3-4cm大、乳児用規格適用食品で「10か月頃から」の表示あり)を食べていました。母親が一瞬目を離した隙に、パンを1つ丸々口に入れて飲み込もうとしました。母親が慌てて口に手を入れてかき出しましたが少量しか取り出せず、心停止時間は約50分。蘇生後管理が行われましたが、入室12日目に永眠されました。

事例3:節分豆による窒息

保育施設で4歳の幼児が炒り豆を食べた後、意識がない状態になり、病院に救急搬送されましたが死亡しました。

「乳児用規格適用食品」と書いてあっても、サイズや硬さの安全性が保証されているわけではないんです。表示を過信しすぎないことも大切ですね。

特に危険な食べ物リスト

医療機関ネットワークに報告された164件の事故の原因食品を見てみましょう。

絶対に5歳以下に食べさせてはいけないもの

1. 豆・ナッツ類(報告件数31件)

- 節分豆、ピーナッツ、アーモンド、カシューナッツなど

- 喉頭や気管に詰まると窒息の危険が非常に高いです。

- 小さく砕いても、気管に入り込むと肺炎や気管支炎のリスクがあります。

- 気管や気管支の中で水分を吸って膨らみ、窒息を引き起こすこともあります。

兄姉が食べているのを見て、小さな子供が欲しがっても、食べさせないようにしましょう。

要注意!4等分にして与えるべきもの

2. 球状の果物・野菜(報告件数:22件(果物)

- ブドウ、ミニトマト、さくらんぼ など

- 丸ごと食べさせると、不意にのどに落ちて窒息するリスクが高いです。

- 乳幼児には必ず4等分するか、調理して柔らかくする必要があります。

ミニトマトカッターという商品があり、4等分するのに便利です。

口の中で膨らむ危険なもの

3. パン・餅類

- 食パン、菓子パン、ドーナツ、餅、高野豆腐 など

- 口の中で唾液などの水分を含むと、パンの粘性が増して喉にはり付いて飲み込みづらくなります。

- 一度に詰め込むと、パンが圧縮されて硬くなり、さらに飲み込みづらくなる

パンによる窒息事故は、小学生でも起きていましたね(過去の報道から)

その他の危険食品

4. 菓子類 (報告件数:61件(最多)

- 飴、ラムネ、グミ、こんにゃくゼリーなど

- 特にこんにゃくゼリーは、6〜7歳の学童期でも窒息死亡例が報告されています

こんにゃくゼリーは、凍らせた状態で少しずつ齧らせていた状況でも、事故が起こった報告があります。

今日からできる予防対策

食べ物の与え方を工夫する

1. サイズを小さくする

- ブドウ・ミニトマトは、必ず4等分にしましょう。

- リンゴなど硬い果物は、さらに小さく切るのが望ましいです。

- パンは、無理なく子どもの口に入る大きさに小さくちぎってから与えるようにしましょう。

2. 一口ずつ確認しながら与える

- 一口ずつ嚥下できたことを確認し、合間に適宜水分を摂らせましょう。

- 口にたくさん詰め込まないように見守りましょう。

3. 調理方法を工夫する

- 固い食材は、柔らかく煮るなど調理方法を工夫しましょう。

- 弾力のあるものは、小さく切ってから与えるようにしましょう。ただし、こんにゃくゼリーやナッツ類、もちなどは、与えないようにしましょう。

食事環境を整える

1. 正しい姿勢で食べさせる

- 座って、姿勢を良くして食べさせることも必要です。

- リクライニング状態では、豆類が咽頭を閉塞する可能性が高くなるとの報告があります。(消費者庁シミュレーション調査)

2. 食べることに集中させる

物を口に入れたまま、立ち歩く、走る、遊ぶなどは、しないようにしましょう。

消費者庁のシミュレーション調査によると、走ることで生じる慣性力や、寝転がる動作により、豆類が咽頭に入りやすくなることが確認されています。

3. 大人が必ずそばで見守る

- 食事中は子どもから目を離さないようにしましょう。

- 背面式(非対面式)のベビーカーでは物を食べさせないようにしましょう。

- 車の中での飲食は避けるようにしましょう。

兄姉がいる家庭での注意点

- 年上のきょうだいが食べている豆・ナッツ類を、下の子が欲しがっても絶対に食べさせないでください。

- 節分の豆まきは個包装されたものを使用し、子どもが拾って口に入れないよう、後片付けを徹底しましょう。

- 外でひろったビー玉なども、誤飲の危険を考えすぐに廃棄しましょう。

近頃は、豆まき用に個包装された金平糖やチョコなども売られるようになりましたね。

もしもの時の対処法

万が一、窒息が疑われたときは、①大きな声で子どもに呼びかけましょう。②人が周りにいれば救急車を呼んでもらいます。③子どもの反応がなければ以下の対応をしてください。

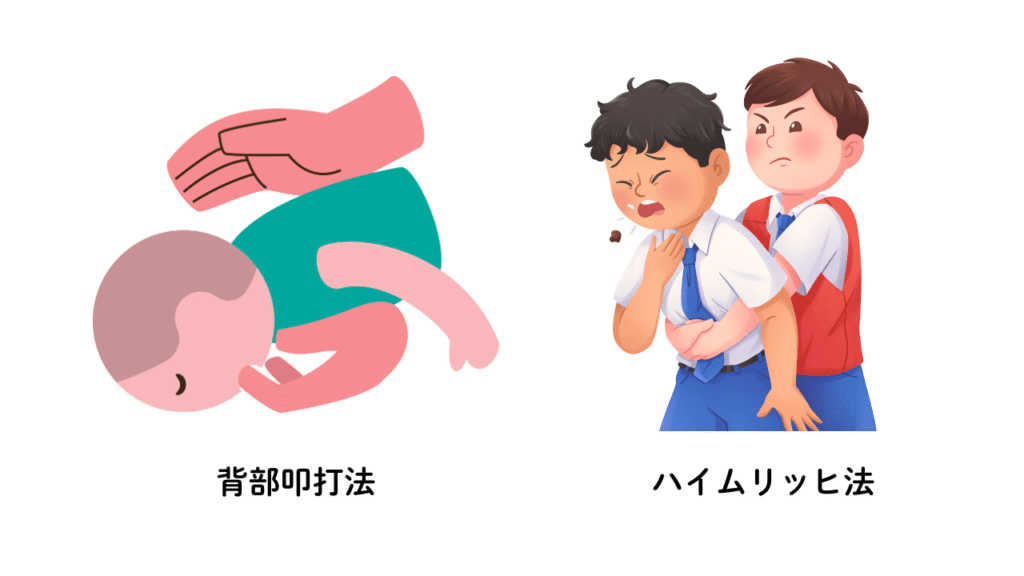

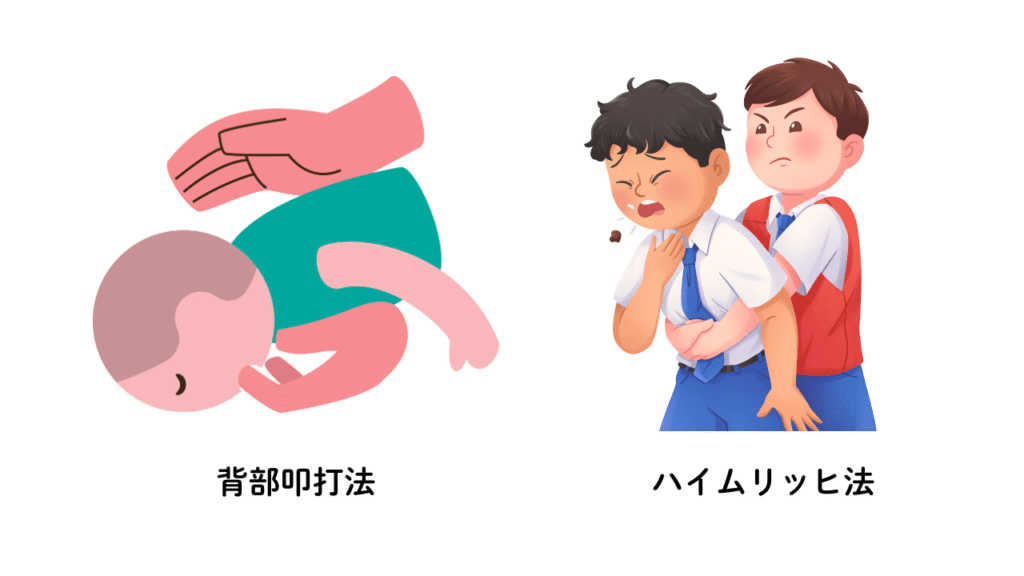

1歳未満…【背部叩打法】

- 子どもを前傾姿勢にする

- 異物が出るまで繰り返す

- 手のひらの付け根で、肩甲骨の間を強く叩く

1歳以上…【ハイムリッヒ法】

- 子どもの後ろに回り、腕を回す

- 片手で握りこぶしを作り、みぞおちの下に当てる

- もう一方の手でこぶしを握り、素早く上方に圧迫する

消防本部のデータによると、バイスタンダー(現場に居合わせた人)による除去が行われた場合、死亡を減少させる効果が3倍になることが分かっています。ぜひ一次救命処置の講習を受けることをおすすめします。

詰まった物を吐き出した後も、反応が乏しければ即座に救急車(119番)を呼んでください。

【教えてドクター】のサイトにあるフライヤーも、印刷して見える場所に置いておくのをおススメします。

注意:陰圧性肺水腫について

窒息状態から改善されても、陰圧性肺水腫を起こすことがあります。これは完全閉塞時に力一杯息を吸うことで胸腔内に強い陰圧がかかり、肺胞内への漏出液が増えることが原因です。

窒息状況から改善されても、通常一日程度は医療機関で経過観察が必要です。自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。

まとめ:知識が命を守る

食べ物による窒息事故は、知っていれば防げるものがほとんどです。

今日から実践!窒息予防の5つのポイント

| 重要なポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 1. 危険な食べ物を知る | 豆・ナッツ類は5歳以下に食べさせない |

| 2. サイズを小さくする | ブドウ・ミニトマトは4等分、パンは小さくちぎる |

| 3. 正しい姿勢で食べさせる | 座って、食べることに集中させる |

| 4. 口に物を入れたまま動かせない | 走る、笑う、泣く、声を出すは禁止 |

| 5. 大人が必ず見守る | 食事中は子どもから目を離さない |

安全対策は、「うちの子は大丈夫」という思い込みを捨てることから始まります。事故は一瞬で起こります。でも、私たち大人の知識と注意で、防げる事故なんです。

自宅の食卓をもう一度チェックし、小さな危険から子どもたちを守りましょう。

皆さんの参考になればうれしいです。

コメント